パソコンの性能を大きく左右する部品の一つにCPUがあります。本記事では、CPUの基礎から性能向上の要素、用途に合わせた選び方、消費電力や発熱対策、ベンチマークによる評価方法、最新の省エネ技術と将来の拡張性について幅広く解説します。

この記事を読むことで、パソコンの処理能力向上や最適な製品選びに必要な情報を得ることができ、システム設計やアップグレードの際に役立つ知識が身につきます。

パソコン CPUの基礎

ここではCPUの基本的な定義と役割について解説します。パソコンの中核であるCPUは、各種命令の実行やデータ処理を行う重要な部品です。

その仕組みや動作原理を知ることで、CPUがどのようにシステム全体の性能を左右するのかを理解する手助けとなります。

定義と役割

CPUはCentral Processing Unitの略であり、パソコン内のすべての計算処理を統括する役割を担います。ソフトウェアから送られる命令を受け、各種演算や制御を実行することで、ハードウェア全体が調和して動作するように働きます。各種プログラムの処理効率を最大化するために、CPUの性能は常に注目される要素です。さらに、日々進化する技術により、より複雑な処理にも柔軟に対応できるようになっています。ここでは計算処理の中核として重要な位置を占めています。

仕組み概要

CPUはメモリやストレージからデータを受け取り、命令を解釈することで動作します。各種制御回路や演算装置が連携し、瞬時に複雑なアルゴリズムを実行する仕組みとなっています。そして利用者が意識しないうちに、システム全体の処理を統括する重要な役割を果たしています。さらに、命令のパイプライン処理や分岐予測といった先進的な技術が、より効率的な動作を実現しています。こちらはシステム統括の観点からも極めて重要です。

性能要素

CPUの性能は多岐にわたる要素によって決まります。各要素がどのように連携し、全体の処理能力を向上させるのかを理解することが、最適な製品選びには不可欠です。

以下で、代表的な性能要素について詳しく見ていきます。これらの知識を踏まえれば、用途に合わせたCPU選定がしやすくなります。

クロック周波数

CPUの演算速度はクロック周波数で示され、通常GHz単位で表現されます。数値が大きいほど、1秒間に処理できる命令数が増え、より高速な動作が期待できます。高クロック周波数は応答速度の向上に直結し、全体の処理効率に影響を与えます。しかし、発熱量や消費電力とのバランスも重要な判断基準です。この指標はシングルスレッドの性能に特に影響し、日常の操作感に直接関わっています。ここでは処理速度が鍵となる要素です。

また、クロック周波数はシステム全体の処理量にも影響を与えるため、製品選択の際の重要な比較項目として注目されています。

コアとスレッド

コアとは、独立して処理を行う演算ユニットのことで、多くのコアが搭載されると同時に多くの処理を実行することが可能となります。加えて、スレッドは1つのコアが複数の命令を同時に処理する仕組みです。これにより、マルチタスクや高負荷なアプリケーションでの動作がスムーズになります。コア数とスレッド数の組み合わせこそが、並列処理を支える基盤となり、パフォーマンスを大きく左右します。特に、こちらは並列処理の鍵として役割を発揮します。

この構成は、複数のアプリケーションを同時に実行するときや、複雑な計算を迅速に処理する際に非常に重要です。

キャッシュとアーキテクチャ

キャッシュメモリは、CPU内部に配置された高速アクセスの記憶装置で、頻繁に使用されるデータや命令を一時的に保存します。これにより、主記憶装置との通信回数が減少し、処理速度の向上が図られます。また、CPUアーキテクチャは、動作原理や命令セットを決定し、同一のクロック周波数でも実際の性能に大きな差を生み出します。設計の違いは、各種アプリケーションにおける最適な処理方法に直結します。ここでは設計思想が、全体の性能向上に寄与する重要なポイントとなります。

さらに、アーキテクチャの進化は、AIやビッグデータ解析など新たな技術分野にも対応できる性能向上を促進しています。

用途別選択

利用目的により最適なCPUは大きく異なります。ここでは、代表的な利用シーンに合わせたCPUの選定方法について解説します。用途ごとの特徴を把握することで、より快適なパソコン環境を実現できます。

システムの目的に応じた選択が、作業効率や体験に直結するため、それぞれのケースを丁寧に検討することが重要です。

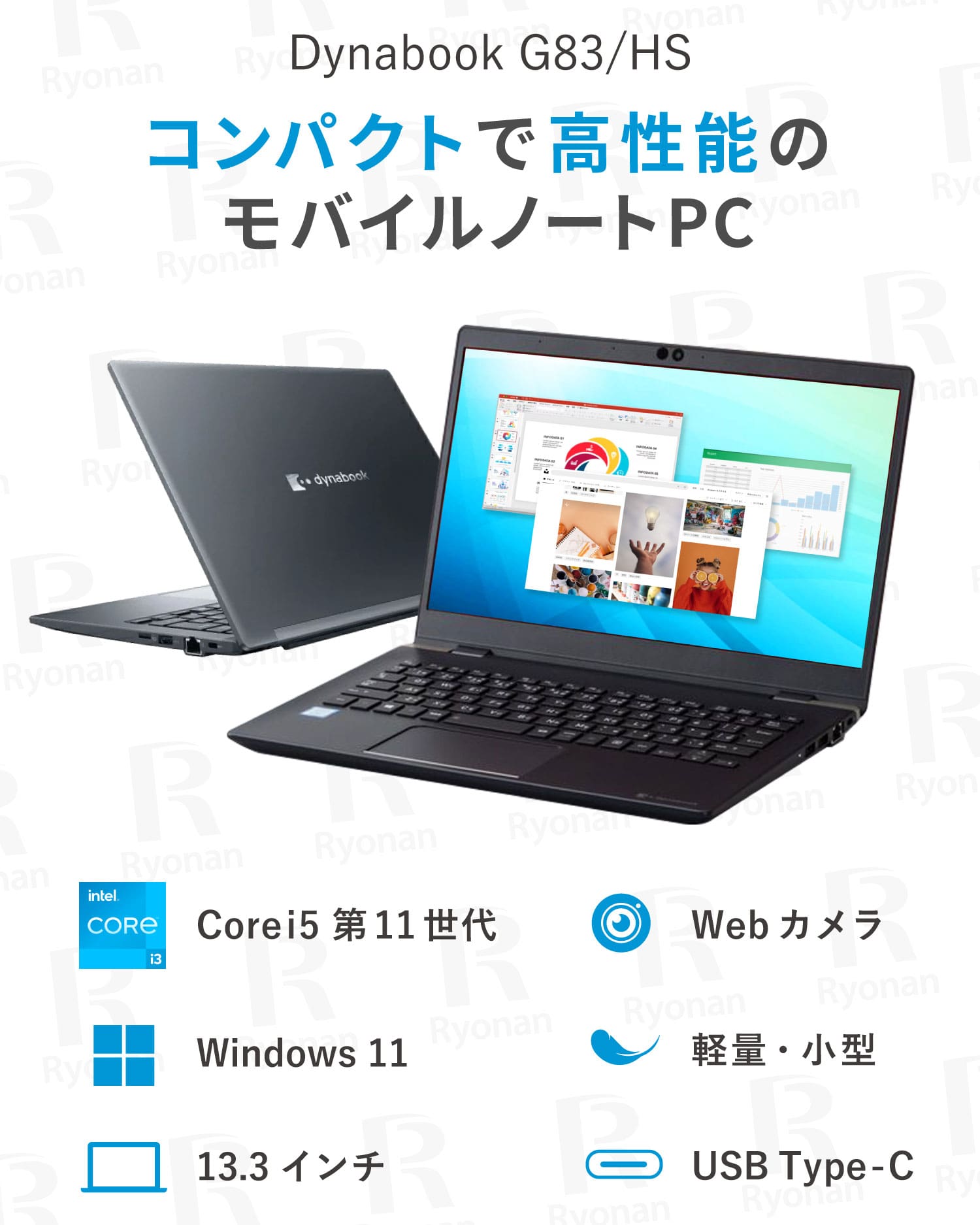

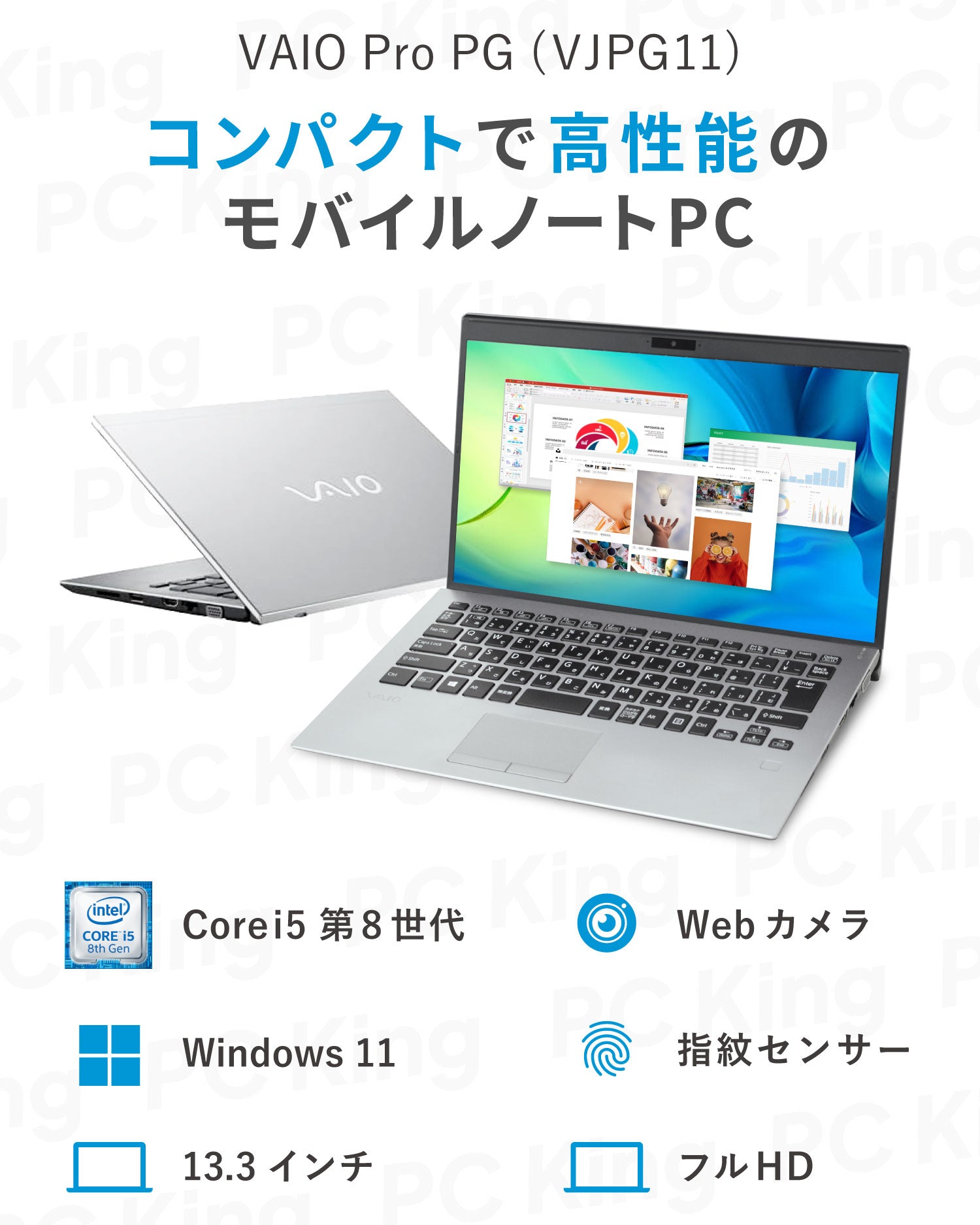

ビジネス利用

オフィスソフトやWebブラウジングを主体とした利用では、ミドルクラスのCPUで十分なパフォーマンスが得られます。多くのアプリケーションを同時に起動する場合には、複数コア対応の製品を選ぶことが有効です。業務効率を求めながらも、コストパフォーマンスを重視する選択が求められます。ここでは効率重視の観点が大切となります。

また、信頼性と安定性の高い製品を選ぶことで、日常のビジネスシーンにおけるストレスを軽減できます。

クリエイター用途

動画編集や画像処理、3Dモデリングなどのクリエイティブな作業には、処理能力が高いCPUが求められます。高いクロック周波数と複数コアの組み合わせは、作業の高速化と効率向上に直結します。大容量のキャッシュや優れたマルチスレッド性能も、制作作業を円滑に進める上で重要です。こちらは高性能要求として捉えることができます。

その結果、重いアプリケーションでも安定して動作し、クリエイターが求める高い品質の作業環境が実現されます。

ゲーム利用

ゲームでは、リアルタイムの描画処理や高速な反応が求められるため、シングルコア性能や高クロック周波数が重要となります。同時に、ゲーム配信や動画編集を行う場合、複数コアによるマルチタスク処理も必要です。ゲーム体験を損なわないためには、どのような負荷にも対応できるCPUを選ぶことで、ゲーム体験の質を落とさずに楽しめます。

また、グラフィックカードとの組み合わせにも配慮し、全体のバランスを考慮したシステム構成が望まれます。

消費電力と発熱

CPUの消費電力と発熱は、システムの安定動作や冷却対策に直接影響を与える重要な要素です。適切な設計と冷却システムの導入によって、長時間の使用でも安定した性能が保たれます。

また、発熱対策は全体のエネルギー効率や静音性にも関わり、システム全体の信頼性向上に寄与します。

TDPの重要性

TDPはThermal Design Powerの略で、CPUが通常稼働時に放出する熱量の目安を示す指標です。この数値は、冷却システム設計の基準として利用され、消費電力とのバランスを考える上で非常に有用です。一般的に、高性能なCPUほどTDPが高くなる傾向があるため、システム全体の構成を考える際には十分な冷却手段の確保が欠かせません。

この数値を基に、適切な冷却対策を講じることが、長期的なシステム安定運用の鍵となります。

発熱対策

発熱が大きいと、パソコン全体の動作が不安定になる恐れがあるため、ヒートシンクや冷却ファン、液体冷却システムなどの対策が求められます。適切な冷却設計により、CPU温度の上昇を抑え、安定したパフォーマンスを維持できます。各種冷却技術の導入は、システムの耐久性向上にも影響を与えます。ここでは冷却システムの重要性が際立ちます。

対策を十分に施すことで、長時間の高負荷状態でもシステムの安定性が保たれるよう工夫されています。

ベンチマーク利用

CPUの性能比較には、各種ベンチマークテストが有用です。実測値をもとに客観的な評価が行われ、異なる製品間の比較が容易になります。テストによって得られる数値は、実際の使用環境の参考になります。

これらの結果をもとに、自身の用途に適した製品選びができるため、ユーザーにとって大きな助けとなります。

テスト手法

各種ベンチマークソフトを使用することで、CPUの演算能力、応答速度、マルチタスク性能などを定量的に評価できます。単一タスクとマルチタスクの両面からのテストにより、実際の動作状況に近い数値が得られます。異なるテストプログラムの結果を総合的に判断することで、より正確な性能比較が可能となります。ここでは比較検証が効果を発揮します。

これにより、ユーザーは実際の利用シーンに合わせたCPUの選択がしやすくなります。

評価基準

ベンチマークスコアは、CPU性能を数字で示す一つの指標に過ぎません。高い数値が必ずしも日常の使用感や長期的な安定性を保証するわけではないため、実際のアプリケーション動作とのバランスが求められます。ユーザーの使用目的に合わせ、様々な評価基準を考慮することが重要です。ここでは実用視点が判断の基準となります。

実際の使用環境でのパフォーマンスが、総合的な評価を左右する要因となっています。

未来と省エネ

最新のCPUは、高性能を維持しながら消費電力の低減にも注力されています。省エネ技術の進化により、環境に配慮したエネルギー効率の高い製品が次々と登場しています。これにより、パソコン全体のコスト削減や静音性の向上が実現されています。

さらに、将来の技術進化を踏まえた拡張性を備える製品選びが、長期間の安定利用において重要となります。

省エネ技術

新世代のCPUには、動的クロック制御や省電力モードといった最先端技術が取り入れられています。これにより、必要なタイミングで高い処理能力を発揮しつつ、不要なときには電力消費を抑える工夫がなされています。最新の製造プロセスも、さらなる電力削減を可能にしています。ここでは省エネルギー機能が大きな役割を果たしています。

この技術革新は、環境保護とパフォーマンス維持の両立を目指す現代のCPUにとって不可欠な要素です。

拡張性検討

パソコンを長期間使用する場合、将来的なアップグレードやCPU交換が視野に入ります。マザーボードとの互換性やメモリ規格の対応状況など、システム全体の拡張性を確認することが重要です。柔軟なシステム設計は、今後の技術進化にも対応できる環境を構築するための基盤となります。ここでは将来対応が鍵となります。

こうした視点を持つことで、次世代の技術にもスムーズに移行できる可能性が広がります。

参照情報

信頼性の高い情報源からデータを得ることは、CPUの理解と製品選定において非常に有用です。公的機関や独立した研究機関が提供する情報は、正確な技術動向や基礎知識を把握するための貴重な資料となります。情報の正確な収集は、後の選定プロセスにおいて重要な判断材料となります。

こうした情報を元に、最新の技術動向や基本概念をしっかりと理解することで、よりよい製品選びが実現されます。

情報公開機関

多くの公的機関や独立研究機関は、コンピュータ技術に関する詳細なデータや解説を公開しています。こうした情報は、業界の標準や最新技術の動向を把握するために非常に参考になります。これらのデータは、CPUの選定やシステム設計において客観的な判断を下すための重要な材料となります。ここでは標準的知識が習得できる情報源として注目されます。

また、公開情報は常に最新の技術動向を反映しており、普段の情報収集にも積極的に利用するべきです。

基礎概念

コンピュータの基本構造やCPUの動作原理について学ぶことは、専門知識を深める上で不可欠です。基礎から応用まで、体系的に知識を積み重ねることで、各種技術の背景や動作原理がより明確に理解できます。これにより、技術的な問題解決やシステム設計の際に役立つ知見が得られます。ここでは基礎理解が重要な土台となります。

基礎概念のしっかりとした習得は、今後の技術革新に柔軟に対応するための力にもなります。

まとめ

本記事では、CPUの基本的な定義や仕組みから始まり、クロック周波数、コア・スレッド、キャッシュ、アーキテクチャといった性能要素、用途に合わせた選び方、消費電力および発熱対策、ベンチマークテストの活用法、さらには省エネ技術と将来の拡張性まで、多角的に解説しました。

記事全体を通して、各要素がシステム全体のパフォーマンスに与える影響と、その選定時の注意点が整理されています。これらの知識をもとに、自身の使用環境に最適なCPUを選ぶことで、より快適なパソコン利用が実現できるでしょう。