目次

持ち運びやすさと本格的なPC機能を両立したWindowsタブレット。iPadやAndroidタブレットとは一線を画す便利さで、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍してくれます。この記事では、Windowsタブレットならではの特徴や、PCとの高い互換性を活かした具体的な活用方法を詳しく解説します。

Windowsタブレット

Windowsタブレットは、パソコンと同じWindowsオペレーティングシステムを搭載したタブレット端末です。通常のタブレットの持ち運びやすさと、PCの機能性を兼ね備えた便利なデバイスといえます。

iPadやAndroidタブレットとの最大の違いは、パソコンと同じWindowsOSが動作する点にあります。そのため、普段PCで使っているソフトウェアをそのまま利用できる互換性の高さが大きな魅力です。

他のタブレットとの違い

Windowsタブレットと他OSタブレットの違いを理解することで、自分に最適な選択ができるようになります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | Windowsタブレット | iPadタブレット | Androidタブレット |

|---|---|---|---|

| OS | Windows 10/11 | iPadOS | Android OS |

| Office互換性 | フル機能のOfficeが使える | アプリ版(機能制限あり) | アプリ版(機能制限あり) |

| ソフトウェア | PCと同じソフトが使える | App Store限定 | Google Play限定 |

| 周辺機器 | USBやHDMIなどPC並みの接続性 | 専用コネクタのみ | USB-C中心 |

| ファイル管理 | PCと同様の自由度 | 制限あり | 制限あり |

この比較からわかるように、Windowsタブレットはパソコンの機能性をそのまま引き継いでいるため、業務用途や本格的な作業に向いています。一方、iPadやAndroidタブレットは、消費者向けコンテンツの視聴やシンプルな作業に適しているといえるでしょう。

Windowsタブレットの主な特徴

Windowsタブレットには、他のタブレットにはない独自の魅力がたくさんあります。ここではその特徴的な部分を詳しく見ていきましょう。

PCと同じ環境でのフル機能

Windowsタブレットの最大の魅力は、デスクトップPCやノートPCと同じ環境で作業ができることです。Microsoft Officeのソフト版を利用できるので、エクセルのマクロ機能やパワーポイントの発表者ツールなど、フル機能のOfficeソフトをそのまま活用できる点が大きなメリットです。

例えば、仕事で使っているエクセルの複雑な関数やマクロを含むファイルも、そのまま開いて編集することができます。iPadやAndroidタブレットのアプリ版Officeでは対応していない機能も、Windows版なら問題なく使えるのです。

また、写真や動画編集、CADソフトなど専門的なアプリケーションもPCと同様に動作するため、クリエイティブな作業も外出先で行えます。これにより、場所を選ばず仕事の効率を維持できます。

2-in-1の使い勝手の良さ

多くのWindowsタブレットは、着脱可能なキーボードを接続することで、タブレットとノートPCの2つの形態を使い分けられるという特長があります。この「2-in-1」と呼ばれるスタイルが、Windowsタブレットの人気の秘密です。

会議中はタブレットモードで資料を見せながらプレゼンしたり、メモを取ったりできます。そして作業が必要になったら、キーボードを接続してノートPCのように文書作成や表計算などの入力作業を効率的に行えるのです。

また、移動中や軽い閲覧だけならタブレットモードで軽快に持ち運び、本格的な作業が必要な時だけキーボードを接続するという使い分けも可能です。1台で2役をこなせるため、機器の持ち運びを最小限に抑えられます。

周辺機器との高い互換性

Windowsタブレットの多くは、USBポートやHDMI出力などの接続端子を備えています。これにより、外部ディスプレイやプリンター、外付けハードディスクなど様々な周辺機器と簡単に連携できるのが大きな強みです。

例えば、客先でのプレゼン時にプロジェクターに直接接続したり、USBメモリからデータを取り込んだりといった作業が、iPadやAndroidタブレットよりもスムーズに行えます。特に業務用途では、この互換性の高さが作業効率を大きく左右します。

また、Bluetoothやワイヤレス接続にも対応しているため、ワイヤレスマウスやBluetoothキーボードなどを使って、より快適な操作環境を構築することもできます。

Windowsタブレットの活用シーン

Windowsタブレットは様々なシーンで活躍する万能デバイスです。具体的にどのような場面で役立つのか、実践的な活用例を見ていきましょう。

ビジネスシーンでの活用法

ビジネスパーソンにとって、Windowsタブレットは強力な味方になります。会社のPCと同じ環境を持ち運べるため、外出先でも社内と変わらない作業効率を維持できます。

顧客先での提案時には、タブレットモードで直感的に資料を操作しながらプレゼンテーションを行えます。そして商談後にはキーボードを接続し、その場で議事録をまとめたり、見積書を作成したりすることも可能です。

出張時には、ノートPCよりも軽量なWindowsタブレットなら、移動の負担を減らしながらも仕事環境を確保できます。新幹線や飛行機の中でもコンパクトに作業でき、ホテルに着いてからは外部ディスプレイに接続して、より快適な環境で作業を続けることができます。

以下に、ビジネスシーンでの具体的な活用ポイントをまとめました。

- 会議でのメモ取りや資料表示

- 客先でのプレゼンテーション

- 移動中のメール対応や資料作成

- 社内システムへのリモートアクセス

- テレワーク時のWeb会議ツール利用

学習・教育現場での活用

学生や教育者にとっても、Windowsタブレットは理想的なデバイスです。デジタルノートと本格的なレポート作成ツールを兼ね備えた学習支援機器として活用できます。

授業中はタブレットモードでノートを取り、デジタルペンで図や数式も直感的に書き込めます。放課後や自宅では、キーボードを接続してレポートやプレゼン資料作成に取り組めるため、1台で学習に必要な機能をカバーできます。

また、教員の方にとっては授業資料を手軽に表示したり、学生と画面を共有したりする便利なツールとなります。教室内を移動しながら板書代わりに使用したり、プロジェクターに接続して大画面で資料を共有したりと、柔軟な授業運営が可能です。

学習・教育における活用例は以下の通りです。

- デジタルノートとして授業内容を記録

- レポート・論文作成

- 電子教科書やデジタル教材の閲覧

- プログラミングなど専門的な学習

- オンライン学習プラットフォームの利用

日常生活での便利な使い方

Windowsタブレットは仕事や学習だけでなく、日常生活でも便利に活用できます。家庭内のメインPCとしても、サブ機としても活躍する汎用性の高さが魅力です。

リビングでくつろぎながらインターネット閲覧やメールチェック、SNSを楽しむのにぴったりです。また、キッチンでレシピを見ながら料理したり、旅行先で写真整理や動画編集をしたりと、場所を選ばず快適に使えます。

さらに、家族で共有して使うサブPCとしても最適です。必要な時だけキーボードを接続して書類作成や確定申告などの作業を行えば、わざわざデスクトップPCの前に座る必要もありません。

日常生活での活用例としては、

- 動画視聴やWeb閲覧

- 家計簿や個人の文書作成

- 写真・動画の整理や簡単な編集

- 電子書籍リーダーとしての利用

- オンラインショッピングや旅行計画

Windowsタブレット導入のメリット

Windowsタブレットを導入することで得られる具体的なメリットについて詳しく見ていきましょう。

1台2役で機器の持ち運びを軽減

Windowsタブレットの最大のメリットは、タブレットとPCの機能を1台で兼ね備えていることです。複数のデバイスを持ち歩く必要がなくなり、移動の負担を大幅に軽減できる点が大きな魅力です。

例えば、これまでノートPCとタブレットの両方を持ち歩いていた方なら、Windowsタブレット1台に集約することで、バッグの中身をスッキリさせることができます。本体重量も多くの機種が700g前後と軽量なため、長時間の持ち運びでも負担が少ないのです。

また、充電器やケーブル類も1セットで済むため、旅行や出張時の荷物を最小限に抑えられます。移動が多い営業職や外回りの多いビジネスパーソンにとって、この軽量化のメリットは非常に大きいでしょう。

ファイル管理やデータ共有の自由度

Windowsタブレットでは、PCと同じように自由度の高いファイル管理が可能です。フォルダ構造を自分好みに整理し、自由にファイルを扱える便利さは、業務効率を大きく高めてくれます。

クラウドストレージとの連携も簡単で、OneDriveやDropbox、Googleドライブなどのサービスを、PCと同じ感覚で利用できます。社内ネットワークやファイルサーバーへのアクセスも問題なく行えるため、社内外でのデータ共有がスムーズです。

また、USBメモリやSDカードからのデータ取り込みも直感的に行えるため、カメラで撮影した写真の取り込みや、取引先から受け取ったデータの閲覧なども迅速に処理できます。iPadやAndroidタブレットでは制限される操作も、Windowsタブレットならストレスなく行えます。

セキュリティ面の安心感

企業や組織でのデバイス導入において、セキュリティは重要な検討事項です。Windowsタブレットは、企業のセキュリティポリシーに合わせた管理が可能なため、業務利用にも適しています。

Windows Defenderや各種セキュリティソフトが利用できるため、ウイルス対策も万全です。また、多くの機種では生体認証(指紋認証や顔認証)にも対応しており、安全な環境で作業できます。

更に、企業のIT管理者にとっては、既存のWindows PCと同じ管理ツールでタブレットも一元管理できるメリットがあります。グループポリシーの適用やリモート管理など、企業のセキュリティ要件に沿った運用が可能です。

こうしたセキュリティ面の充実により、機密情報を扱う業務や、コンプライアンスが求められる医療・金融業界でも安心して利用できます。

Windowsタブレット選びのポイント

Windowsタブレットを選ぶ際に注目すべきポイントをご紹介します。自分のニーズに合った機種を選ぶことで、より満足度の高い利用体験を得ることができます。

性能とスペックの見極め方

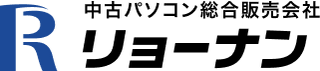

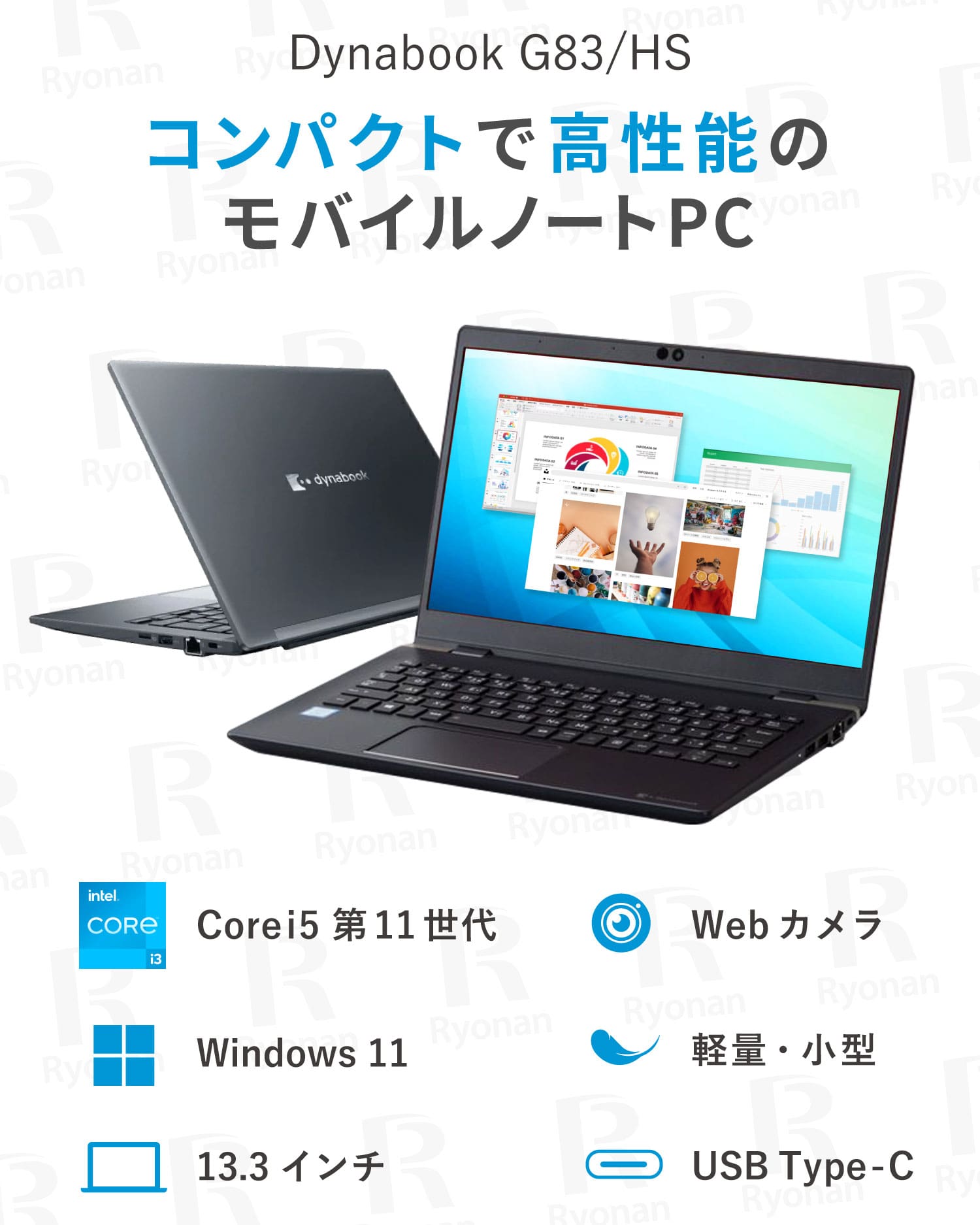

Windowsタブレットを選ぶ際は、用途に合わせた適切なスペックを選ぶことが重要です。CPUやメモリといった基本性能が実際の使用感を大きく左右するため、慎重に検討しましょう。

一般的なWeb閲覧やOffice作業であれば、Intel Core i3やi5クラス、メモリ8GBあれば十分快適に動作します。より高度な画像編集や動画編集、CADなどを使用する場合は、Core i7クラス、メモリ16GB以上を検討するとよいでしょう。

ストレージは、最低でも128GB、できれば256GB以上あると安心です。SSDを搭載したモデルを選ぶと、起動や動作が高速になるため、作業効率が向上します。

主なスペックの目安は以下の通りです。

- 軽めの利用(Web閲覧・メール・文書作成):Intel Core i3/Pentium、メモリ4〜8GB

- 一般的なビジネス利用:Intel Core i5、メモリ8GB、SSD 256GB

- クリエイティブ作業・専門ソフト:Intel Core i7、メモリ16GB以上、SSD 512GB以上

画面サイズと携帯性のバランス

Windowsタブレットを選ぶ際、画面サイズと持ち運びやすさのバランスは重要な検討ポイントです。使用シーンに合わせた最適な画面サイズを選ぶことで、使い勝手が大きく変わります。

一般的なWindowsタブレットの画面サイズは10〜13インチが主流です。10〜11インチモデルは携帯性に優れ、移動が多い方に適しています。12〜13インチモデルは作業効率が高く、メインマシンとしての利用も視野に入れられます。

また、解像度も重要な要素です。フルHD(1920×1080)以上の解像度があれば、文書作成や表計算などの作業も快適に行えます。特に細かい作業や長時間の利用が多い場合は、目の疲れを軽減するためにも高解像度モデルを選ぶとよいでしょう。

持ち運び重視か作業効率重視かによって、以下のように選ぶと良いでしょう。

- 持ち運び重視:10〜11インチ、重量700g以下

- バランス型:12インチ前後、重量800g前後

- 作業効率重視:13インチ以上

周辺機器との相性

Windowsタブレットの利便性を最大限に引き出すには、周辺機器との接続性も重要なポイントです。自分が必要とする接続端子が備わっているか確認することで、後々の不便を避けられます。

基本的なインターフェースとしては、USB Type-A(通常のUSB)やUSB Type-C、microSDカードスロット、ヘッドフォンジャックなどがあると便利です。特に外部ディスプレイに接続する機会が多い方は、HDMI出力または対応するアダプタが使えるかを確認しましょう。

また、純正のキーボードカバーやデジタルペンが用意されているモデルだと、タブレットとしての利便性が高まります。特にMicrosoft Surfaceシリーズは、専用設計の周辺機器が充実しており、滑らかな使い心地が魅力です。

周辺機器関連でチェックすべきポイントは以下の通りです。

- USB Type-A/Type-Cポートの数と規格

- 外部ディスプレイ接続オプション(HDMI/DisplayPort/USB-C)

- 専用キーボードの打ちやすさとトラックパッドの精度

- デジタルペン対応(筆圧レベル、パームリジェクション機能)

- 拡張性(ドッキングステーション対応など)

Windowsタブレットの利用時の注意点

Windowsタブレットを快適に利用するためには、いくつかの注意点や制約を理解しておくことが大切です。事前に把握しておくことで、より満足度の高い利用が可能になります。

バッテリー持続時間の管理

Windowsタブレットはフル機能のPCと同等の処理を行うため、iPadやAndroidタブレットと比較するとバッテリー消費が早い傾向にある点に注意が必要です。

一般的なWindowsタブレットのバッテリー駆動時間は、使用状況にもよりますが約5〜8時間程度です。長時間の外出時には、モバイルバッテリーや予備の充電器を持参すると安心です。また、バッテリー設定でパフォーマンスよりも省エネモードを選択することで、駆動時間を延ばすことができます。

日常的に長時間の外出が多い方は、バッテリー持続時間が長いモデルや、急速充電に対応したモデルを選ぶとよいでしょう。最近のモデルでは、USB Type-Cによる充電に対応している機種も増えており、スマートフォンの充電器と共用できる利便性もあります。

アプリ互換性とパフォーマンス

Windowsタブレットは基本的にPC向けソフトが動作しますが、タブレットの性能によっては重いソフトウェアの動作が遅くなる場合がある点を考慮する必要があります。

特に3D CADソフトや高度な動画編集ソフト、最新のゲームなどは、高性能なタブレットでも動作が重くなることがあります。利用予定のソフトウェアの推奨スペックを確認し、それに見合ったタブレットを選択することが重要です。

また、タッチ操作に最適化されていないアプリケーションも多いため、細かい操作が必要な場合はキーボードやマウスの併用が推奨されます。Windows 11では、タッチ操作の最適化が進んでいるため、新しいOSを搭載したモデルを選ぶとより快適に使えるでしょう。

冷却とパフォーマンスのバランス

薄型のタブレット形状であるため、発熱対策が通常のノートPCよりも限られている点に注意が必要です。

高負荷の作業を長時間続けると、熱暴走を防ぐために自動的にパフォーマンスが抑制される場合があります。特に夏場や暖房の効いた室内では、冷却効率が低下するため、パフォーマンスに影響が出ることもあります。

長時間の高負荷作業を行う場合は、冷却効率の良い平らな場所に置き、通気性を確保することが重要です。また、ファンレスデザインの機種は静かですが、熱がこもりやすいため、快適さとパフォーマンスのバランスを考慮して選ぶとよいでしょう。

まとめ

Windowsタブレットは、持ち運びやすさと本格的なPC機能を兼ね備えた多才なデバイスです。PCと同じWindowsOSを搭載し、フル機能のOfficeソフトが使える点や、2-in-1スタイルで利用できる柔軟性が大きな魅力となっています。

ビジネスシーンでは会社PCと同じ環境を持ち運べる利便性、学習現場ではデジタルノートと本格的な文書作成機能、そして日常生活でも多彩な用途に対応できる汎用性の高さが特徴です。機種選びでは、用途に合わせた性能とスペック、画面サイズと携帯性のバランス、そして必要な周辺機器との接続性を考慮することが重要です。

バッテリー持続時間や発熱といった注意点はありますが、1台でタブレットとPCの役割を果たせる利便性は、多くのユーザーにとって大きなメリットとなるでしょう。自分のライフスタイルに合わせたWindowsタブレットを選ぶことで、より効率的でスマートな日常を実現できます。